社交媒体上,报喜也报忧

8 Apr 2019

文/黄迪勤

插图:Nur Sorfina

插图:Nur Sorfina

我们在社交媒体上习惯看到生活化,轻松有趣的帖子。笔者却在去年参与了一个较特别的社交媒体工作坊,其工作坊的主题围绕着我们不喜欢在社交媒体上看到的帖子类型。

其中一个人提出了在Instagram上的这类帖文:背景是大大的黑屏、但上面写了字体超小而且字体色差超接近背景颜色的文字说明,内容一般都是呻吟或一些不太正面的想法。

这种帖文引人思考,生活里的不如意究竟是否适合在社交媒体上分享?在笔者看来,社交媒体是我们畅所欲言的平台,但前提是须确保我们在向能够真正了解我们心态的受众分享信息。

交浅言深的社交

我们在社交媒体上的交情可以分成不同类别。对于不熟悉的人,一般来说我们不会多管他们的动态。若是一位非常友好的挚友,就不会这样就把他的更新弃之不理。

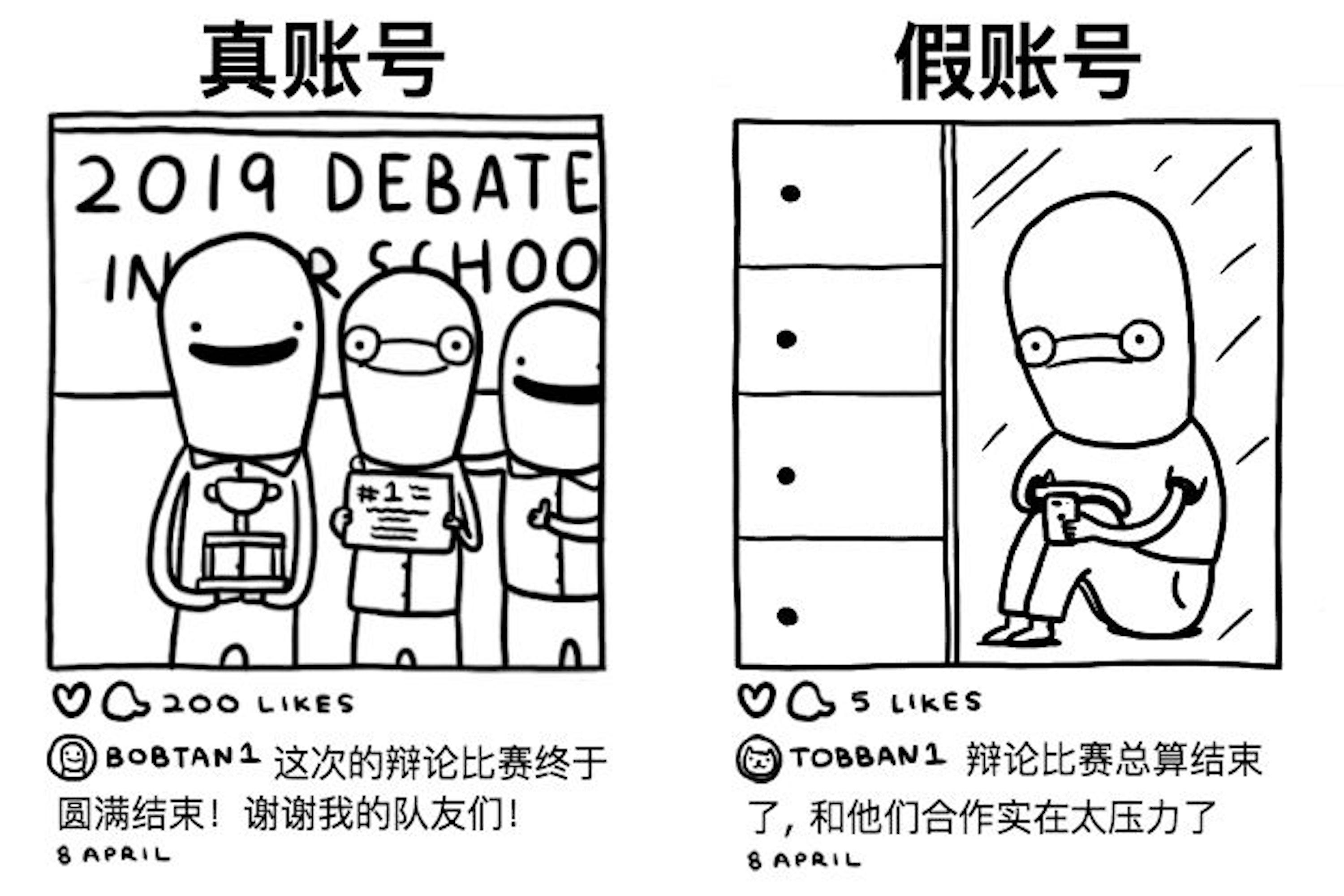

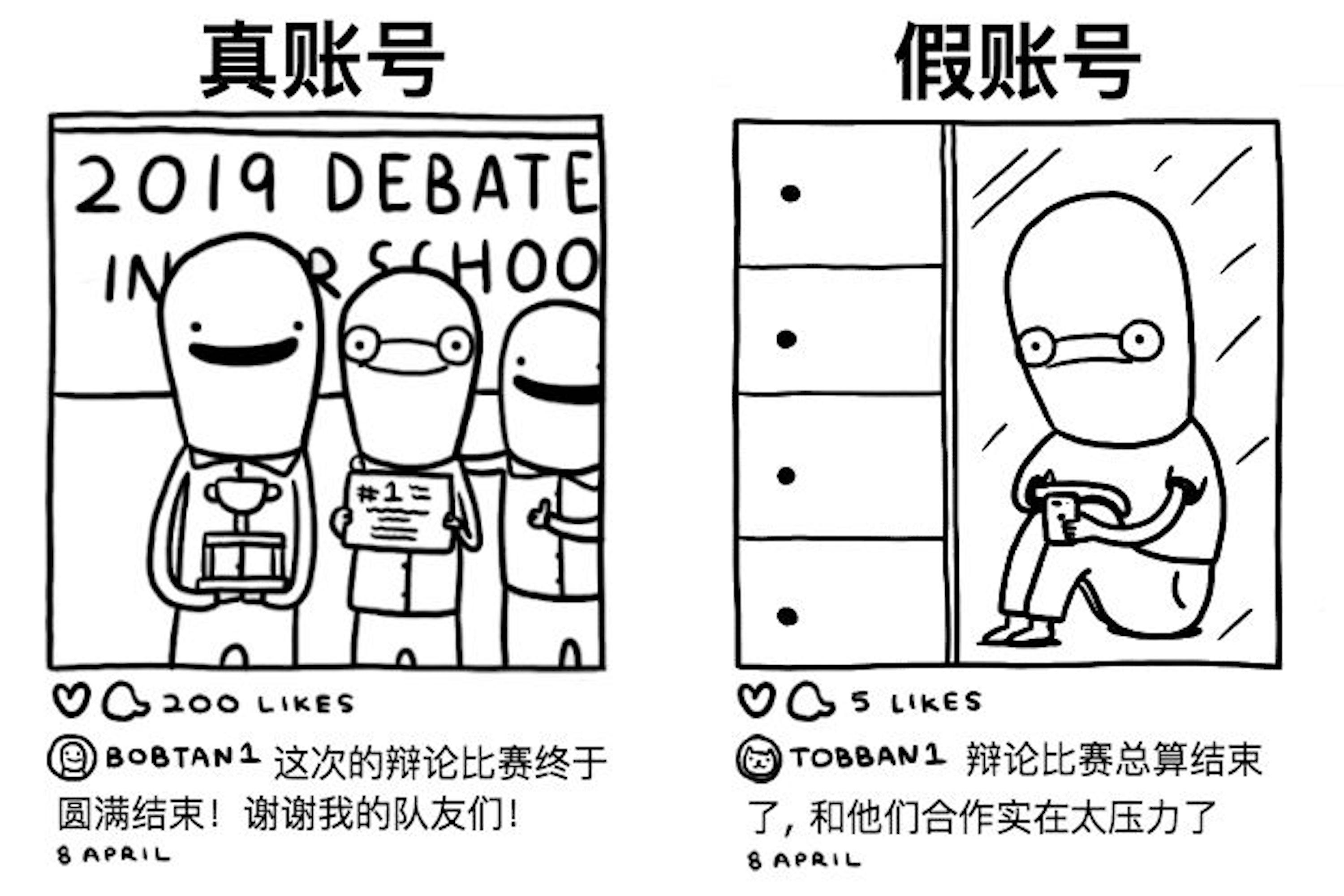

在Instagram还没推出密友(Close Friends)的功能前,好多用户都会有双账号,可分成公开让大家追踪的真账号(Real Instagram,简称Rinsta)以及假账号(Fake Instagram,简称Finsta)。

真账号是交际生活里的名片,账号要包装得好,每个动态都像一场新闻发布会,将自己光鲜亮丽的那面公告天下。

假账号,正是只允许自己最亲密的几个好友追踪的,让我们能够揭示一个没那么完美的自己的平台。生活不可能一帆风顺,然而多分享又怕给交情不深的朋友操心。

孔子有句话:“不得其人而言,谓之失言”。白话来说,你掏心掏肺的分享,对他人来说可能嗤之以鼻,看起来真诚的沟通,只不过是踏入交浅言深的误区而已。

面对人际网络里的每段关系,我们仿佛都有一把尺,好叫我们要衡量并拿捏好自己在每段关系里和不同人的尺度和分寸。

成长成为成熟和体贴的人,清楚每段人际关系的深浅,如果分享了不在这段关系里的分寸的东西,真的难免会为交浅言深的地雷。

相互暴露的社交

当时候工作坊的老师分享了一个让我们说出我们不如意的事的处理方式。

导师问,我们能够对自己分享的心情负责任吗?这代表我们能够达到不轻易被陷入自己的情感漩涡去的心态,能够接受好的事情终将结束,同时清楚了解难挺过的一关只是人生里暂时的一个阶段。

如果可以,那关注我们动态的追踪者们在看了我们的更新后会被影响吗?如果不会,那么我们自然就可以自由分享。

工作坊的老师继续说,如果知道会有留意我们的帖子的人深受帖子里的情绪所影响,而且没有成熟的心智来消化这份情绪的话,我们就不应该用我们的情绪来绊倒别人。

在社交媒体上坦然做自己

我们都渴望找人倾诉,也希望有人理解我们的内心处境。

根据社会参透理论(Social Penetration Theory),在朋友圈里说出自己不如意的事是自我暴露的其中一种形式,也是信任建立的标志。当他人在这么做时,如果我们也作出同样自我暴露的水平来反应,那么这也代表接受这份信任的象征。

脆弱是一个人非常珍贵的一面,而且在特定情况之下脆弱也可看作成一件美好的事情。当我们展露出自己的脆弱无助时,孤独和无力感驱使人们连接在一起,聚集起彼此宽慰,相互扶持的力量。

美国作家馬德琳·恩格尔(Madeleine L'Engle)有一句名言——长大就是一个接纳脆弱的过程。活着本身就是一种脆弱。我们看见别人的软弱,出于人的本性,往往都可以与自己过去软弱的时刻连接起来。

这也就是社交媒体发挥功效的时候。社交媒体原本就是打着拉近距离而成立的,相比于做个诸多隐藏的人,我相信它的本质肯定是鼓励更多人能够坦然做自己。

毕竟,一个从不自我暴露的人是不可能与他人建立密切和有意义的人际关系的。

***

In Summary:

Upbeat, positive and even glamorous content make up most of our social media posts. However, most of us tend not to share our negative experiences on social media, especially to a wider social circle that we are not close to. This writer believes that there is space for us to post more of our unpleasant moments online, but this has to be done responsibly. As long as the people we are sharing our thoughts with have the emotional maturity to understand our experiences, we can and should freely be ourselves online. Displaying our most vulnerable selves can also draw us closer to other people on social media.